人是爱过的人拼成的马赛克

更新时间:2025-10-28 04:03:58

由于《The Roses》情节设置过于搞笑(数个片段堪称SNL团建……),从头笑到尾几乎消解了我总是要写“严肃”影评的念头。但有一种离奇的“正义感”堵在胸口,让我非得指出它不是一份“婚姻劝退指南”不可——这是一部披着喜剧皮肤的现实主义佳作,它把亲密关系中的暗流涌动和鸡飞狗跳通过夸张具象化地呈现给你。 躲得远远的还是躬身入局,你自己选咯。 正题——爱的同一性幻觉

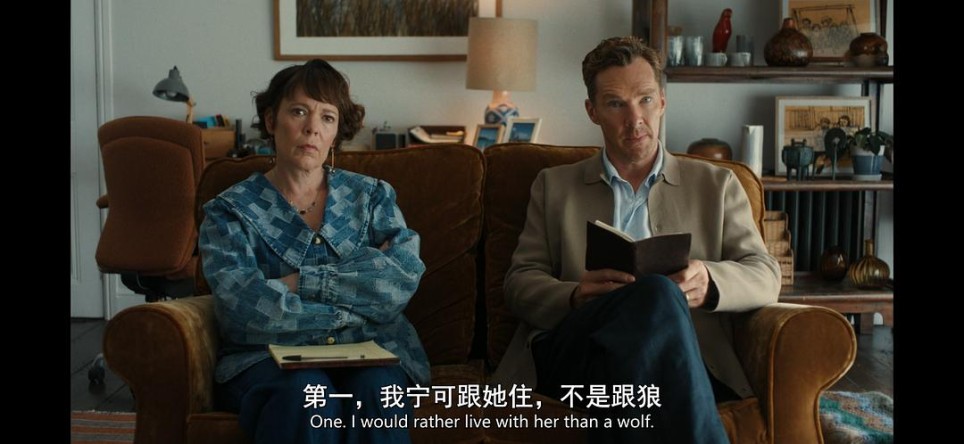

影片从一次既失败又成功的婚姻咨商开始。咨询师让夫妻二人(丈夫,建筑师西奥,本尼迪克特康伯巴奇饰;妻子,厨师艾薇,奥利维娅科尔曼饰)列出喜欢对方的10件事,二人却使出浑身解数给对方以精妙绝伦的英式讥讽:西奥说宁肯跟艾薇住也不是跟狼(???),艾薇说喜欢西奥有手臂(????)……在本药水姐觉得这样无厘头地互相攻击其实“awwwww~好甜”的时候,咨询师却给他俩的婚姻判了死刑说“你们无力解决问题”,这反倒让两人“同仇敌忾”开始回忆初见的美好了—— “我们差点失去对方。” “我们真幸运。” “记得我们怎么认识的吗?” “美妙的一天。”

餐厅后厨,同是理想主义但都在事业上受挫的二人一见钟情,天雷地火,说干就干(?)。他受她鼓舞远赴美国重新开始事业,她为他洗手做羹汤生儿育女,他支持她开餐厅即便门可罗雀,她说他设计的建筑是世界第八大奇迹并献上蛋糕……

Excuse me?这是劝人做trophy wife的催婚片吧? 等等,西奥和艾薇怎么就“fall in love”了? 齐泽克认为“真爱需要物化”。人们在情感的开始常陷入对“理想爱人”的幻想——将对方想象成能填补自身欲望缺口的“完美客体”。爱的开始,从来不来自于对方的全部,而只是一个被我们无意识物化的碎片——艾薇爱上的或许是西奥作为建筑师的精准与掌控力,西奥爱上的或许是艾薇作为厨师的创造力与温度。 黑格尔在《精神现象学》中也指出,自我意识最初总是寻求与对方的同一,但这种同一性只是想象的幻想。这种幻想本质是对对方冰山之下更多“真实存在”的遮蔽,但这种物化并非爱的瑕疵,而往往是爱得以发生的必要条件。 这一阶段,西奥与艾薇仿佛是完美互补的整体,建筑师与厨师,理念与现实,理性与情感,英式幽默中的心照不宣,男主外女主内,教科书般的包容与体面……这是不是有点太完美了? 人们总把爱误解为百分百平滑和谐的快乐,认为西奥和艾薇的早期婚姻生活才是理想的幸福婚姻。但对人类这种动物来说,在大多数情况下,只要没人动自己蛋糕,一切都好商量。 所以他们亲密关系的危机在于,这种传统的性别角色分工之下的同一性只是一种暂时的、表面的平衡。这种幸福其实是建立在对差异的忽视和意识形态对主体性的压抑之上的(dddd,就说你想不想你年近花甲的爸妈赶紧离婚吧),一旦主体利益受损那战争是必然的也是应被鼓励的。 事实上,真正的自我意识需要通过他者对自己“独特性(与他人的差异性)”的承认才能实现。而承认之前正是主体间数不清的否定与战争。 反题——差异性的暴力性 一场狂风暴雨摧毁了西奥的自诩精巧的建筑——那座刚落成的博物馆屋顶原本代表迎风起航的船帆装饰却被海风吹垮,病毒式传播的鬼畜视频让西奥失业。 也是同一场狂风暴雨却让艾薇创造的美味守得云开见月明——独家配方深得美食评论家赞许,餐厅成了国民网红打卡点。

能量此消彼长,宇宙就此失衡,生活格局变成男主内女主外,玫瑰之战一触即发。 电影将这对夫妻在主体性上的根本差异,浓缩于对孩子的抚养方式上。西奥,作为建筑师,他的世界由蓝图、结构与控制欲构成,他必然试图为孩子规划一条清晰、稳固的人生路径(长跑、契约精神……)。而艾薇,作为厨师,她的领域是即兴、调味与感官的流动,她更可能倡导一种释放天性的、充满不确定性的成长(吃糖、自由探索……)。这不仅仅是“怎么养孩子”的方法论之争,更是“何为美好生活”的本体论冲突,是两人自身生命经验与世界观投射的微型战场。

他们的争吵,表面上关乎孩子的某件小事(吃糖还运动),背后则是两个无法兼容的宇宙在争夺对现实的定义权(自由还是规则)。这个引子,足以让任何拥有基本生活阅历的观众瞬间理解,为何他们在生活的方方面面——从事业选择到社交方式,从财务观念到情感表达——都充满了时而互补,但更多时候都不可调和的普遍处境——而人们往往经常会忘了,那些互补和吸引恰恰是来自同样令人剑拔弩张的差异。

同时,只能在家洗衣做饭的西奥开始嫉妒艾薇事业的起飞,他一边按照道德律令要求自己“不要扫兴”,一边又阻挡不了真实的负面情绪造成的操作变形。 一开始,西奥的挫败感无疑源于象征界对男性社会功能的严苛要求——他作为“养家者”和“成功者”的符号性身份遭到了重创。作为一个通常意义上的创造者(建筑师),他的自我认同极度依赖于与职业绑定的生产性活动。事业的坍塌,对他而言不仅意味着社会地位的滑落,更意味着他作为主体的核心正逐渐变得空洞、无法被自己承认。但他受过的教育要求他求改变,要求他“更好”。电影中他第一次带孩子跑步时那段充满自我批判的独白,是他的理性尝试将这种被外部否定的压力转化为“另一种生命力”的一种尝试,但很遗憾他失败了。

齐泽克说人们有时候“喊口号恰恰是为了摆烂”,西奥“喊口号”式的自我批判和鼓劲的失败之处或许不在于通过口号来取消在现实中的努力,而在于,即便他试图把“养育子女”看成与设计和建造同样的“生产性”劳动,他作为“奶爸”的新的生命存在形式依旧需要外界即艾薇的照见与肯定,而可惜的是,艾薇给他的只有否定。旧的身份消失了,新的身份也没有被认可,西奥的痛苦,是他自身存在性价值的双重崩塌(外部与内部)。而他终于也感受到了失权——这是一种存在论层面的危机,一种许许多多女性几乎习以为常的危机。

西奥天真地以为让家庭角色再次交换,回到他去赚钱养家,她来做饭带娃的过去能解决这些痛苦。但这方法必然失败,原因在于西奥粗暴地否定了艾薇已然身处一种新的生命存在形式——结交更多美食家,碰撞更多好点子,开设越来越多的餐厅,拥有权力和资本,感受生命力在更广阔现实中绽放……作为社会性失权的家庭主妇的艾薇已一去不复返,而西奥对艾薇生命的看法竟然是僵化的一成不变的。当艾薇读出西奥这个提议中包含的对自己已经拥有的权利的剥夺时,便出于自卫讽刺道“你找得到工作吗?”。 一连串摧毁婚姻的多米诺骨牌哗啦啦倒下,语言的破坏力从来不亚于核爆。

但艾薇其实也看到了丈夫的失落,并试图用自己最熟悉、也最有力的方式去“爱”他——给予。她更努力地开店赚钱,企图在失衡中再造一种新的平衡,她将设计自家房屋的机会作为一份礼物赠予西奥(就像西奥最开始支持艾薇开餐厅)。在她的“爱的语言”里,这种给与是支撑,是信任,是共同构建新未来的邀约。然而,在西奥已然破碎的主体性面前,这份只能被礼貌接受的“礼物”在其内心其实是一种“强暴”:只照出了他的社会性无能(需要妻子提供机会),且将他最珍视的专业领域,变成了一个需要被他人施舍的、带有怜悯色彩的“项目”。 或许西奥想要的被爱仅仅是艾薇承认他即便在事业上失败但在抚养子女上非常成功,而她给出的爱,却指向了他急需被填补的“功能”,而艾薇想要被西奥理解的或许只是不再被子女依恋的情感失落并不是“我赚钱多我说了算”的权力争夺。

亲密关系中两个主体在“爱的语言”上的根本性错位,在此刻显得如此刺目且无奈。

子女离家,主战场从养育理念变成新房建设。 一个精益求精使预算不断超支,一个不仅为了赚钱更是一种逃避地投身事业开更多餐厅——西奥的严谨沦为偏执,艾薇的付出沦为控制。

那座梦中的四面环海的房子建成,婚姻却要走向终点。

艾薇把亲手做的原本用来庆祝新房建成的房屋模型蛋糕摔在西奥费尽周折买回来的嵌有西班牙宗教法庭行刑匕首的十五世纪修道院的木桌上。

西奥拯救了一只鲸鱼却不再主动与艾薇分享那样的灵性体验。西奥第一次怀疑说“我为什么要继续跟艾薇在一起?”。

离婚,但两个人都想要这座房子。 于是,艾薇烧了西奥心爱的爱尔兰苔藓,西奥烧了艾薇的绝版食谱,艾薇用deepfake伪造视频又一次毁了西奥的事业,西奥把病原体和致幻蘑菇偷偷加进艾维餐厅的食物里使餐厅被卫生局勒令停业整改……

西奥诱骗艾薇吃下过敏的覆盆子蛋糕,拿肾上腺素注射笔威胁艾薇签下房子归他的离婚协议(这段太残忍了……我一度以为艾薇可能直接摆烂以死相逼……但让我们感谢赞达亚),艾薇则在绝望中持枪射向西奥——西奥和艾薇一下子成了史密斯夫妇。

两个人想要的真的是房子吗? 他们的家,这个曾经寄托了共同的爱与梦想的“正题”空间,由此彻底沦为萨特式“为他存在”的角斗场。在这里,两个主体既渴望融合,又恐惧被对方吞噬。 他们在这一阶段其实在试图通过否定对方来重新确立自己的主体性,却在这个过程中陷入更深的纠缠。但就像齐泽克说的,爱的暴力性在于它强行打断主体原有的生活轨迹,迫使其重新评估一切。所以依我之见,西奥和艾薇之间更深沉的爱从这些权力斗争中才真正开始。 正如宇宙秩序反而来自于大爆炸作为一种创造性力量,辩证法的吊诡之处恰恰在于,毁灭的尽头往往孕育着诡异的“合题”。 合题——是相杀让我们相爱

“房子给我,餐厅归你,我们都得到心爱的东西。” “我才应该是你心爱的东西!” “以前是,你曾是我的一切。” “你停止了,你不该停止的。” “你停了。” “你先停的。” “我从没停过。” “你说你没停过是认真的吗?还是因为我拿枪追你?” “不,我是认真的。” “那你为何离开我?” “因为你恨我,我受不了。” “我没有,你似乎不觉得我们的状况很痛苦。” “我很痛,现在还是,只是……很难表现出来。” “看不出来。” “说实话,我很怀疑我是不是真的可以没有你。” “我也一样。” “那约好一起自杀?” “我们真会耍嘴皮子。” “却找不到需要的言语。” “我没有好好关心你。“ “你受伤了,而我只沉浸在痛苦里没关注你。“ “我太残忍了,我以为情比金坚,你是我最爱的人,真是对不起。“ “我们差点就失去对方。” “我们真幸运!” “我们一直都是。” “记得我们怎么认识的吗?” “美妙的一天。” “Death do us part。”

可惜西奥把艾薇珍爱的来自传奇厨师茱莉亚柴尔德的炉灶砸坏了,燃气无声地汩汩涌出,直到—— “播我们的情歌,点燃壁炉。” 然后是,白茫茫一片,真干净。 所以电影的结局是悲剧吗? 当两人在极端的对抗中耗尽了所有符号性的身份——丈夫、妻子、成功的、失败的、给予者、接受者——他们才触碰到了齐泽克所说的“love is evil”,那是一种对旧有身份的彻底放弃。也正是在一切全无的废墟之上,一种巴赫金式的“外位性”得以可能:他们不再仅仅是困在关系里用错误语法呼喊爱的囚徒,而是携手站在外部,微笑地审视着这段关系的荒谬与必然。 正如齐泽克体所提倡的关于真爱的另一种“物化”,即主动打破对同一性的幻想,承认对方并非“完美符号”,而是和自己一样有缺陷、有矛盾的“实在之物”(如接受对方的缺点、平凡甚至“不完美”的一面)。只有这样,才能直面关系的真实本质,让爱从“对幻想的迷恋”转向“对真实他者的接纳” ,让爱回归“主体间的真实连接”,而非“符号间的虚假交换”。 爱的辩证法——“人是由爱过的人拼成的马赛克”

爱是在主体间一场必然的、甚至带有某种悲剧性的辩证运动,自我与他者、肯定与否定、解构与建构……爱并非和谐的融合,而是通过幻想、物化、冲突与暴力实现主体性协商的辩证过程,是一个从统一(正题),走向对立(反题),并最终在毁灭边缘寻求和解(合题)的过程。  《The Roses》告诉我们,爱的真谛或许不在于永恒的和谐,而在于承认并接纳这场永不停息的辩证风暴。花瓣与尖刺同属一枝,相爱与相杀共构一体。真正的爱,是勇敢地潜入这场风暴,在冲突的烈焰中,艰难地、暴力地、一次又一次地,尝试去听懂并且也不知不觉地部分地成为了那个永远无法被完全理解的、怪异的他者,那属于自己的、最熟悉的陌生人。 “Remember when we met?” “Good day.”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

『』相关阅读

《烈焰焚音》

《烈焰焚音》

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

斯隆女士的信仰和布局

斯隆女士的信仰和布局

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

程昭悦谋反这几集太精彩了

程昭悦谋反这几集太精彩了

电影作为一种声音

电影作为一种声音

观众需要有诚意的作品

观众需要有诚意的作品

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

这剧,实在是太能瞎扯了

这剧,实在是太能瞎扯了

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

《呼喊与细语》观后

《呼喊与细语》观后

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

《小城大事》值得!!!

《小城大事》值得!!!

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

下个路口再见

下个路口再见

野蘑菇千万别吃,真有毒

野蘑菇千万别吃,真有毒

二刷才看见爱登堡男装

二刷才看见爱登堡男装

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

超级好看

超级好看